Dieser Artikel bildet den zweiten Teil einer 3-teiligen Serie zum Thema “Partizipation behinderter Menschen”. Der erste Blogartikel befasste sich mit ihrer Beteiligung in den sozialen Diensten. Der nächste Beitrag thematisiert das freiwillige Engagement von Bürgern mit Behinderungen (30.1.). Ich freue mich über Feedback!

Lange Jahre dominierten die Themen ‘Barrierefreiheit’ und ‘Zugänglichkeit’ die Diskussion um die Teilhabe behinderter Menschen an der digitalen Welt. Noch ist diese Zugänglichkeit für Menschen, die in stationären Wohnformen leben, aber auch für viele, die ambulant betreut werden, nicht durchgehend gesichert, wie Freese/Mayerle in der SI:SO 1/2013 schreiben, einem Schwerpunkt-Heft über digitale Teilhabe. Die Diskussion habe sich dennoch verschoben: statt der ‘Zugänglichkeit’ stehe jetzt die ‘Nutzbarkeit’ digitaler Medien im Mittelpunkt.

Die Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien (ICT) durch Bürger mit Behinderungen, speziell jenen mit Lernschwierigkeiten, wird im schulischen Bereich und durch Assistive Technologien forciert. Zu wenig wird aber Freese und Mayerle zufolge das Potential von ICT für die alltägliche Lebensführung und für Inklusion ausgeschöpft. Egal ob es um die Pflege von Freundschaften, die Kompetenzentwicklung für den Arbeitsmarkt, alltägliche Dienstleistungen oder die Teilhabe an öffentlichen Aktivitäten geht – Informations- und Kommunikationstechnologien spielen hier eine zentrale Rolle, auch für Menschen mit Behinderungen. Deren Selbstständigkeit und Selbstbestimmung wird gefördert, wenn sie ihren Alltag und ihre sozialen Kontakte mit Hilfe von PC und Internet “in einer vertrauten Umgebung, in frei wählbarem Tempo, unabhängig von Öffnungszeiten und mit vertrauter und individuell angepasster Hard und Software” steuern können (SFIB, zit. nach Freese/Mayerle 2013, 9). Die UN-Behindertenrechtskonvention schreibt in Artikel 4, dass der kompetente Umgang mit Neuen Technologien unerlässlich ist, um Menschen- und Bürgerrechte voll ausschöpfen zu können, entsprechend muss deren Zugänglichkeit und Nutzung für Behinderte sichergestellt werden.

Die Vermittlung von Medienkompetenz und -bildung muss deshalb in den Alltag der Behindertenhilfe integriert werden. Zur Aufgabe der Mitarbeiter/innen sollte zukünftig auch der Medienbereich gehören: die Profession muss behinderte Menschen darin unterstützen, Informations- und Kommunikationstechnologien möglichst selbstbestimmt zu nutzen (Freese/Mayerle 2013, 8). Während viele Mitarbeiter in der Behindertenhilfe neue Technologien hauptsächlich als technisches Hilfsmittel betrachten, um Beeinträchtigungen kompensieren zu können, sollten im Feld Behinderung die Chancen der neuen Technologien für eine Teilhabe am Gemeinwesen stärker in den Mittelpunkt rücken (ebd., 7). Dazu gehöre auch, dass die “bewahrende” professionelle Haltung kritisch betrachtet wird, die den Nutzern mit Lernschwierigkeiten eine selbstbestimmte Entscheidung über ihren Medienkonsum nicht immer zutraut (Freese 2013, 50).

Da die Behindertenhilfe zum Teil ambulanter wird und sich manche Dienstleistungen in den digitalen Raum verlagern (Beratung, Betreuung, Assistenz), profitieren die Mitarbeiter selbst von mehr Kompetenzen in den neuen Technologien, da immer mehr Beziehungen digital gesteuert und mehr Aufgaben über das Internet erledigt werden müssen. Eine Weiterbildung der Mitarbeiter im digitalen Bereich ist damit geboten. Die Weiterbildungsinhalte für die Profession sollten jedoch von den behinderten Nutzern mitbestimmt werden können, damit die Medienbildung nicht für Behinderte, sondern gemeinsam mit ihnen stattfindet.

Ein gutes Beispiel, wie Menschen mit Lernschwierigkeiten ihr Wissen und ihre Erfahrungen in einen Gestaltungsprozess einbringen können, bietet das PIKSL-Labor in Düsseldorf, ein gemeinnütziges Projekt, getragen von der freien Wohlfahrtspflege. Im PIKSL-Labor “kommen Menschen mit und ohne Behinderung zusammen, um voneinander zu lernen und Ideen im Umgang mit alltäglichen (digitalen) Problemstellungen zu entwickeln” (Freese 2013, 50) . Menschen mit Lernschwierigkeiten werden als Experten betrachtet, die Barrieren erkennen und Ideen für deren Abbau einbringen können. Gemeinsam werden im Team barrierearme digitale Lösungen entwickelt, u.a. ein Content-Management-System, das auf Piktogrammen basiert, um das digitale Publizieren und damit die Teilhabe am öffentlichen Diskurs zu vereinfachen. Die PIKSL-Aktiven mit Lernschwierigkeiten geben zwischenzeitlich ihre gesammelten Internet-Kenntnisse an Senioren aus dem Stadtteil weiter, die ebenfalls von niedrigschwelligen, barrierearmen Angeboten profitieren.

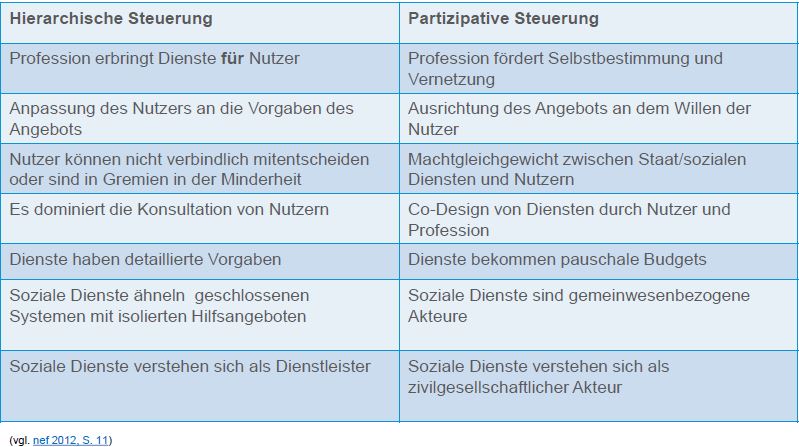

Das Co-Design von Lösungen durch Profis und Nutzer funktioniert hier im Bereich digitaler Technologien. Es würde sich auch im Bereich der Behindertenhilfe insgesamt bewähren, gäbe es mehr Räume für Partizipation. Es wäre lohnenswert, wenn man die Co-Design-Erfahrungen, die das PIKSL-Team seit 2011 sammeln konnte, in andere Sachbereiche transferieren würde, um kooperative Entscheidungsprozesse zu ermöglichen.