Dieser Artikel bildet den Auftakt einer 3-teiligen-Serie zum Thema “Partizipation behinderter Menschen”. Im nächsten Beitrag befasse ich mich mit ihrer digitalen Teilhabe (23.1.), danach mit der Frage des freiwilligen Engagements von Bürgern mit Behinderungen (30.1.). Ich freue mich über Feedback!

Im Bereich sozialer Dienste ist die politische Partizipation von Bürgern, d.h. deren Mitbestimmung an der Ausgestaltung von Programmen, Infrastruktur und Dienstleistungen, kein prominentes Thema. Während die Kinder- und Jugendhilfe hier schon weiterentwickelt ist, scheint Partizipation gerade im Feld von Behinderung “ein relativ neues Thema zu sein”, wie Iris Beck in einem Beitrag in der Teilhabe 1/2013 schreibt. Ihr zufolge ist die politische Partizipation in der Behindertenhilfe “weder in der Fachdiskussion noch in den Strukturen der professionellen Angebote als Handlungs- und Strukturprinzip” verankert (Beck 2013, 7f).

Zwar würde das zuständige Gesetzbuch (SGB IX) auf Mitbestimmung abzielen, aber die Impulse des Gesetzes “kommen (..) noch nicht in der Praxis an” (ebd., 8). Auch die in manchen Gemeinden vorhandenen Runde Tische oder die kommunale Teilhabeplanung für behinderte Menschen bringen oftmals die Mitbestimmung nicht wirklich voran, weil ihnen Verbindlichkeit fehlt oder die Ergebnisse zu wenig mit anderen Bereichen koordiniert werden (ebd., 9). Auch der Nationale Aktionsplan der Bundesregierung zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (BRK) gibt dem Thema ‘Mitbestimmung’ keinen zusätzlichen Schub. Vielmehr wurde der Aktionsplan selbst wegen der mangelhaften Beteiligung von Behindertenorganisationen kritisiert (BRK-Allianz 2013, 5). Partizipation in all ihren Facetten steht aber im Zentrum der Behindertenrechtskonvention, die dem Leitbild folgt “Nothing about us without us”.

Es wäre wichtig, die Rechte Behinderter offensiver in ihr Verhältnis zum Staat, den sozialen Diensten und zum Gemeinwesen einzubringen. Ihr Status als Bürger – und nicht als Klient oder Hilfsempfänger – müsste noch stärker betont und gefestigt werden. Nicht um neue Hürden für jene aufzubauen, die keine Staatsbürger sind. Sondern um die politische und partizipative Dimension der Menschenrechte zu betonen, die nicht nur Abwehrrechte sind (“Freiheit von”), sondern auch das Recht sozialer und politischer Teilhabe umfassen (“Freiheit zu”). Alle Nutzer sozialer Dienste haben das Problem, dass sie zumeist als Klienten oder Kunden, aber nicht als mitentscheidungsfähige Bürger betrachtet werden. Während diese Praxis in manchen Bereichen hinterfragt wird, scheint die Behindertenhilfe hiervon noch ausgenommen zu sein (s. oben).

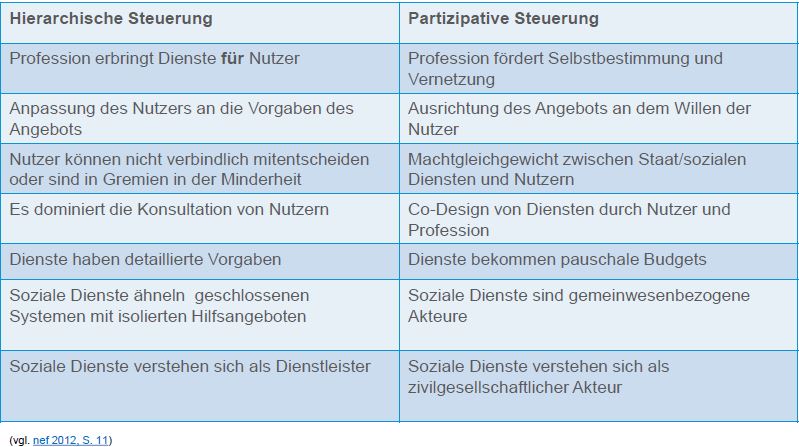

Die Mitsprache von behinderten Bürgern – und Bürgern allgemein – im Sozialsektor ist nur möglich, wenn sich die Rahmenbedingungen in den Diensten und in der politischen Steuerung verändern. Es muss der Schritt von der hierarchischen zur partizipativen Steuerung unternommen werden, der die Bürger-Nutzer in den Mittelpunkt stellt und nicht die Bedarfe der Organisation. Momentan sind Selbst- und Mitbestimmung behinderter Menschen im Sozialbereich nicht oder nur eingeschränkt möglich:

- BürgerInnen sind an den Leistungs- und Preisverhandlungen zwischen Staat und sozialen Diensten nicht beteiligt (oder in der Minderheit)

- das Persönliche Budget, das Selbstbestimmung erlaubt, wird nur von einer Minderheit bezogen

- der Mehrkostenvorbehalt der Kostenträger verhindert die freie Wahl der Wohnform

- es fehlen sozialräumliche Assistenzangebote

- in stationären Einrichtungen kommt es durch die Sparpolitik zum Qualitätsabbau

Auch in Großbritannien macht man sich Gedanken darüber, wie man die Partizipation behinderter Bürger stärken und ihnen mehr Gestaltungsmöglichkeiten verschaffen kann. Inspiriert von einer nef-Studie (2012,11) habe ich das folgende Schaubild entworfen. Es verdeutlicht, dass die Rolle der Bürger-Nutzer bei der Programmformulierung gestärkt werden muss. Es zeigt aber auch, dass Dienste aus ihrem strengen Korsett, das ihnen die staatliche Steuerung auferlegt, befreit werden müssen (siehe meinen letzten Blog-Beitrag). Sie brauchen die Chance, flexibel, gemeinwesen- und outcome-orientiert arbeiten zu können und brauchen die Mittel, um Partizipationsprozesse umzusetzen. Gleichzeitig müssen Dienste ihre binnenorientierte Sicht der Dinge aufgeben und sich stärker dem Gemeinwesen zuwenden. Eine eigene Trägerphilosophie sollte nicht die Kooperation und wechselseitige Abstimmung mit anderen Akteuren verhindern. Vielmehr geht es darum, nach Gemeinsamkeiten zu suchen und Entscheidungsprozesse zu dezentralisieren, um passgenaue Lösungen bezogen auf den Stadtteil und Nutzer finden zu können.

Wichtig ist die Unterstützung von Bürgern bei Partizipationsprozessen. Alle profitieren von politischer Bildung, einem Mitmach-Training, barrierefreier Information und Sprache, der Unterstützung durch Peers und einer Förderung der Selbstvertretung. Menschen mit Behinderungen brauchen darüber hinaus noch Assistenzangebote, um Mitmach-Möglichkeiten auch tatsächlich ergreifen zu können.