In den sozialen Diensten dominiert das professionelle Wissen. Die sozialen Professionen haben sich im Laufe des letzten Jahrhunderts die Lizenz, d.h. die Erlaubnis, und das Mandat, d.h. den gesellschaftlichen Auftrag, zur Hilfe erworben und diese Rechte monopolisiert (Lorenzen/Zifonun 2011, 3). Das Wissen von Laien, d.h. von Bürgern, die mit gemeinnützigen Organisationen zu tun haben, hat es schwer, gegen dieses Monopol der Profession anzukommen. Dem Bürgerwissen wird sehr häufig der Sachverstand abgesprochen, die Neutralität und die Fähigkeit zur Selbstreflexion.

Die unterschiedliche Bewertung von Bürger- und Mitarbeiterwissen konstituiert das Machtverhältnis zwischen der Einrichtung und ihren Bürger-Stakeholdern mit. “Knowledge claims are always embedded in power relationships” (Corburn 2005, 64, in Anlehnung an Foucault). Und die Frage nach dem Wissen ist verknüpft mit der Frage nach den Entscheidungsbefugnissen. Oder anders formuliert: das Beharren auf der Superiorität professionellen Wissens gegenüber dem Wissen der Laien ist gleichzeitig auch immer der Versuch, letztere von Entscheidungsrechten fern zu halten.

Lorenzen und Zifoun sprechen dies in ihrem Beitrag offen an, wenn sie sich am Beispiel des Mentoring fragen, wie auf dieses “Einfallstor” für bürgerschaftliche Akteure in die professionelle soziale Arbeit reagiert werden kann. Wie könne die Profession “die eigenen gesellschaftlichen (…) Problemfelder besetzt (..) halten” angesichts des “massiven” Eintretens von Freiwilligen, welches die Soziale Arbeit unter Legitimations- und Handlungsdruck bringe (Lorenzen/Zifoun 2011,3).

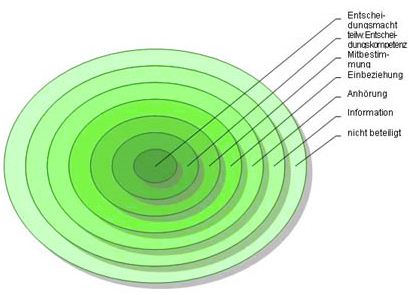

Wenn sich die Mitarbeiter in den Einrichtungen mit der Frage auseinandersetzen, wie die Entscheidungsmacht in ihrem Haus oder in einem bestimmten Projekt verteilt ist und wie aus ihrer Sicht eine bessere Verteilung aussehen könnte, dann wünschen sich die Fachkräfte zumeist selbst in den inneren Kreis der Entscheider. Im Rahmen des Projekts Partizipative Qualitätsentwicklung des WZB, das ich im letzten Blogbeitrag zitiert habe, entwerfen die beteiligten Fachleute anhand der Kreise der Entscheidung eine Soll-Situation, die zwar den Klienten zum Teil mehr Mitsprache einräumt als den Geldgebern, die aber auch die Zielgruppen nicht oder nur selten in den inneren Kreis der Entscheidungsmacht vorlässt.

Die inneren Kreise der Entscheidungsmacht bleiben der Profession vorbehalten. Begründet wird dies so: “Durch diese Autonomie der Praktiker/innen soll eine Fachlichkeit gewährleistet werden”, über die – aus Sicht der Fachleute – “weder die Zielgruppe noch der/die Geldgeberin verfügen” (Wright/Block/Unger 2010, 75). Das Beharren auf der eigenen fachlichen Überlegenheit wird als Bollwerk gegen mehr Partizipation aufgebaut. Dies bedeutet, dass jeder, der an mehr Bürger-Partizipation in gemeinnützigen Einrichtungen interessiert ist, gleichgültig ob über das Internet oder offline, sich mit der dortigen Rolle des professionellen Wissens auseinander setzen muss.

Mehr Partizipation und Mitbestimmung für Bürger in gemeinnützigen Organisationen wird erst möglich, wenn das Bürgerwissen aufgewertet und nicht als Konkurrenz, aber auch nicht als bloße “Ergänzung” professionellen Wissens betrachtet wird, sondern als notwendiger Bestandteil des Wissens einer NPO.

Holt man das Wissen der Profession aus dem Elfenbeinturm der Wissenschaft, dann zeigt sich, dass dieses wissenschaftliche Wissen sich nicht außerhalb von Zeit und Raum herausbildete, sondern im Austausch mit den gesellschaftlichen Institutionen und Akteuren – auch den Zielgruppen – gewonnen wurde. Das professionelle Wissen baut auf lokalem Bürger-bzw. Klientenwissen auf und ist insofern schon immer koproduziert (vgl. Corburn 2005).

Wer diese gesellschaftliche Bedingtheit des professionellen Wissens vor Augen hat, kann sich leichter auf einen Austausch mit Bürgern und deren Wissen und Erfahrungen einlassen. Fachlichkeit muss dann nicht als Monstranz vor sich her getragen werden, sondern Fachlichkeit erkennt den Einfluß gesellschaftlicher Kräfte auf den eigenen Kanon an und erkennt den Vorteil, die große Chance, die darin auch für die Profession liegt, weil Fachlichkeit durch das Bürger-Wissen empirisch gesättigter und problemlösungstauglicher wird.

Wenn das Wissen gemeinnütziger Träger koproduziert wird, bedeutet dies nicht, dass Bürgerwissen das Fachwissen schlägt. Sondern es bedeutet, dass Bürgerwissen und Fachwissen zusammengetragen wird, um soziale Probleme effektiv lösen zu können. Bürger und Profis sind auf Augenhöhe und die Anerkennung der Kompetenzen von Bürger-Helfern, Bürger-Klienten, Bürger-Spendern usw. ebnet deren Zugang zu den inneren Kreisen der Entscheidungsmacht.

Wie können gemeinnützige Einrichtungen vom Bürger-Wissen profitieren? In Jason Corburns “Street Science” (2005) finden sich einige Gedanken hierzu. Sie können als Argumente für das “crowdsourcing” gelesen werden, – für die Einbeziehung der Weisheit der Vielen, mit dessen Chancen und Risiken sich die aktuelle NPO-Blogparade im Blog von Karin Janner auseinandersetzt.

Das Wissen der Bürger

- bringt die Pluralität der Perspektiven und Werte in unserer Gesellschaft zum Ausdruck und erweitert fachliche Ansätze in gemeinnützigen Einrichtungen um diese Pluralität

- ergänzt das Fachwissen um wichtige lokale empirische Erfahrungen bzw. Daten

- beinhaltet auch die Perspektive von schwer erreichbaren Gruppen, über die kein oder zu wenig professionelles Wissen vorliegt

- zeigt neue Wege für die Umsetzung von Maßnahmen auf

- verbessert den Erfolg von Maßnahmen, weil das Feedback von Bürgern in die Programm-Konzeption schon einfließt.

- Wenn eine Einrichtung das Wissen der Bürger ernst nimmt, wächst das Vertrauen der Zivilgesellschaft in die Einrichtung und vergrößert sich deren Legitimität.

(Corburn 2005)

Um Bürgerwissen eine gleichberechtigte Position neben dem professionellen Wissen verschaffen zu können, ist es notwendig, dass auch Bürger die Stärken und Schwächen ihres Wissens mehr reflektieren. Es ist wichtig, über den rein privaten, individualistischen Standpunkt, der nur die eigenen Belange sieht (“wie fühlt sich mein Familienangehöriger in einer Einrichtung”, “welches sind meine Erfahrungen”) hinauszugehen. Und das eigene Wissen durch Beobachtung der gesamten Situation in einer Einrichtung und durch Vergleiche mit anderen Einrichtungen bzw. einen gemeinsamen Diskurs mit anderen Betroffenen zu objektivieren und zu erweitern. Wenn Bürger den rein auf sich bezogenen Blick hinter sich lassen, können sie die gemeinwesenorientierte Dimension ihres Wissens besser herausarbeiten.